Por Nahuel Canteros

La gran historia, parafraseando a Rodolfo Kusch (1962), es aquella que no se cuenta. La que hicieron y hacen las masas, el pueblo. No se escribe porque entonces perderíamos la esencia elemental de nuestra cultura occidentalizada, el ser. Es decir, en el tumulto otoñal de 1810, en las montoneras federales, el 17 de octubre de 1945 en Plaza de Mayo, allí mismo se escribió la historia. Las atribuciones personales o, mejor dicho, la personificación de los procesos, responde al advenimiento del sujeto como centro del mundo. Esto lo podemos ver con la irrupción de occidente en América, cuando el iluminismo desembarca en nuestras costas dejando todos los saberes del continente a orillas de la ciencia. En contraposición, la revolución tupamarista del siglo XVIII, específicamente aquella sucedida en el altiplano –al calor de la resistencia andina a las reformas borbónicas, la mita y la explotación colonial–expresa nítidamente la esencia americana. Una esencia consistente en la comunidad, lo colectivo o, como diría Kusch (1962), el mero estar. En este levantamiento la guerra tomó un carácter comunitario: todo el pueblo aportó desde su lugar para combatir a los españoles. No es menor que, una vez capturado, Túpac Amaru fuera brutalmente asesinado, creyendo los españoles que la lucha se articulaba desde un jefe como hacían ellos. Pero este no era el caso, puesto que la revolución tupamarista trascendía a la figura del líder porque la resistencia indígena no partía desde la personificación, sino desde la minga[1], una tradición andina consistente en el trabajo comunitario de carácter recíproco y colectivo.

En el siglo XX Hauser expresó que la historia es un diálogo ininterrumpido. Lo que no dijo es quién es el emisor y quién es el receptor de ese diálogo. Aún más, tampoco sabemos si el receptor es pasivo o en consecuencia también construye otro diálogo. Quizás por ello en nuestras bibliotecas porteñas no faltan: “El Facundo” de Sarmiento, La Constitución y “El contrato Social” de Rousseau. Es curiosa la convivencia de nuestros libros porque, así como se apilan los mencionados, también están: “El Martin Fierro”, “El Manifiesto Comunista” y alguno de Galeano. La biblioteca, insondable como la verdad que en ella habita, engañosa como la mentira que custodia (Umberto Eco 1980), reproduce el principio regente de América: la dualidad. Lo podemos ver en la cosmovisión andina con el dios Viracocha, quien era varón y mujer a la vez. Asimismo, aparece en la tensión entre criollos y europeos durante el período revolucionario; también lo advierte Sarmiento con su célebre “Civilización Y Barbarie”, donde el conector entre ambas palabras no excluye al otro, sino que asume su convivencia. Y así podemos seguir con unitarios y federales, pueblo y oligarquía en el siglo XX. Es preciso mencionar que lo dual no remite a lo binario, sino a dos elementos contradictorios que operan en simultáneo, pero no se autoexcluyen. De esta manera, obtenemos el derrotero de una historiografía latinoamericana signada por la invasión, el genocidio, la inoculación cultural, pero sin perder nunca la raíz profunda del continente.

Entre la sabiduría de América y la subjetivación occidental

Es la historia la que nos conduce y la cultura la que nos moldea; tanto una como la otra operan para disciplinarnos. Así lo advierte Kusch (1962) cuando contrapone al mundo quechua con el occidental: “El quechua se sitúa en el mundo como siendo víctima de él, pero el occidental se aísla del mundo, porque ha creado otro, integrado por maquinarias y objetos, que se superponen a la naturaleza” (p.89). De este modo, encontramos dos tipos de culturas con valores antagónicos, principalmente por la forma de concebir el mundo. Mientras la occidental se empeña en crear objetos e inocular deseos con herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas, la quechua persiste apunada por los recuerdos de sus antepasados, los meses de siembra y los de cultivo. La primera comprende la historia por medio del progreso ilimitado, siendo la acumulación, el consumo y la extracción los principales rectores. Por su parte, la segunda permanece estática en el altiplano y los andes, perpetuada bajo los conceptos de comunidad, agricultura y naturaleza. En palabras de Kusch (1962), “El sujeto no se altera en la acción sino que cambia de tonalidad o de colorido, según la cualidad que lo tiña” (p.89). Continuando con ideas del autor, evidentemente esto es lo que pasa entre una y otra cultura, confluyendo en la fagocitación, que no es otra cosa que la conjugación entre el ser y el estar.

Entonces es natural caminar por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y observar los jardines impolutos, en una perfecta armonía y combinación de plantas florales, el pasto recién cortado, pinos podados sin ninguna rama por encima de la otra. Puesto que la noción de belleza, o en palabras de Kusch, la pulcritud, es el valor fundamental en la ciudad, donde todo está controlado por cámaras, oficiales motorizados, semáforos, instituciones.

Pero, ¿qué pasa entonces después de una tormenta que malogra las flores e impide que el agua drene formándose barro? Seguramente nos abrume una enorme tristeza por la violencia natural capaz de arrasar nuestro jardín en cuestión de horas. Pero cuando el tiempo mejora llamamos a un jardinero, quien trae nuevas plantas, panes de césped y problema solucionado. Aquí las cosas se remedian por medio del consumo, el gran mercado que nos salva del caos, de la naturaleza, de lo impredecible. Es particular la relación que tenemos con la tierra: la comprendemos desde la estética. Por eso nos asombra ver cómo crece la acelga, cómo los porotos nacen en vainas como las mariposas, el maíz que va hacia lo alto buscando el sol. Todos estos alimentos los entendemos como productos de fácil acceso en verdulerías y supermercados. Nuestra relación con la comida también es a partir del consumo, ya no hay conjuros para que crezca la papa, ni rituales para que llueva. Esto último puede parecer místico para nuestro tiempo, rodeados de tecnología y algoritmos que moldean nuestros deseos, ¿pero ahora no existen también conjuros para que no se malogren las cosechas? ¿No es Monsanto, hoy disfrazado en Bayer, el conjuro de la sociedad moderna y occidental? ¿Qué diferencia hay entre los conjuros indígenas y los occidentales?

Mientras los indios conjuraban en armonía con la naturaleza, nosotros, los occidentales, lo hacemos en detrimento de ella. Los primeros danzaban, despedían al sol, sacrificaban alguna vicuña. Los segundos, alquimistas del antropoceno, mezclan químicos para luego fumigar con avionetas que consumen petróleo. ¿Entonces, hay cierto misticismo en lo que hacemos en la actualidad? Seguramente, con la diferencia que se trata de controlar al mundo en lugar de buscar comprenderlo.

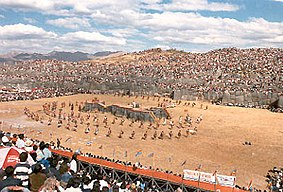

Extracción, producción, consumo y desecho por un lado. Tradición, ciclo, comunidad y pura intuición por el otro. Esto último negado por la afirmación de occidente. Se niega todo aquello que aparece como circunstancia, porque se afirma el mundo inventado, donde estas son solapadas con inventos que sopesan nuestra existencia en el mundo. En otras palabras, la afirmación, como dijese Kusch (2008), es la intelectualización del problema devenida desde el ser occidental. En tanto la negación, como regente americano, se inscribe desde la intuición emocional. Por eso se afirma que el neoextractivismo es sinónimo de progreso, al mismo tiempo que se niega la contaminación de los ríos. Lo más significativo en todo esto es que seguimos ignorando la cosmovisión andina, sus dioses, sus fiestas. Nos parece irrelevante que un dios sea varón y mujer al mismo tiempo, que el rayo sea temido, que el bien y el mal caminen aparejados por la tierra. En todo esto solo hallamos misticismo, dioses profanos y una comprensión mágica del mundo. Sin embargo, no hay grandes cuestionamientos sobre la historia oficial.

Hagamos un breve repaso por la gran historia, desde sus dioses profanos hasta el catolicismo: Saturno, quien asesinaba a sus hijos varones para no dejar descendencia, fue desterrado por Júpiter, el hijo menor salvado por Rea, su madre. Estos dioses ya no gobiernan en la Tierra, sin embargo, orbitan en el sistema solar en un viaje apacible e incansable. Hace poco más de 2.000 años Saturno y Júpiter se cruzaron en el cielo y, según dice un libro aparentemente sagrado, su luz guió a tres reyes hacia un pesebre hediento donde de la panza de una virgen nacía el hijo de Dios. Un niño concebido por gracia de una paloma que fecundó a un óvulo cayendo en picada desde el cielo. Pero, ¿qué pasó con esos tres reyes? De ellos solo se sabe que representaban a las tres etnias de la edad media, es decir: Melchor a Europa, Gaspar a Asia y Baltasar a África. ¿Y dónde queda América en todo esto? Seguramente en aquel pesebre hediondo donde nada sobraba, todo se compartía y nadie se salvaba solo.

En pocas palabras, la historia del pueblo, aquella que no se encuaderna ni digitaliza, también es hacedora del presente. De esta no se conocen próceres porque se escribió y escribe desde los márgenes. En suma, al nacer de un valor colectivo que puede llamarse pueblo, organización, comunidad, dicha historia trasciende la esfera individual, en la cual nos coloca el sistema neo liberal, para conformar un gran “nosotros”. Aunque no sea una tarea sencilla, “se trata de ver el hombre sin bienes, un poco al desnudo, ese que somos en el fondo. ¿Y quién resiste ver eso?” (Kusch, 1966, p.99)