Vivimos en una era donde el éxito se mide en perfumes caros, autos en cuotas y bolsos con logo. El sistema no necesitó represión ni golpes militares: bastó con influencers, marketing emocional y tarjetas de crédito. Hoy, el algoritmo suplanta al Estado y el deseo individual reemplaza la conciencia colectiva.

Por el Capitán Cianuro

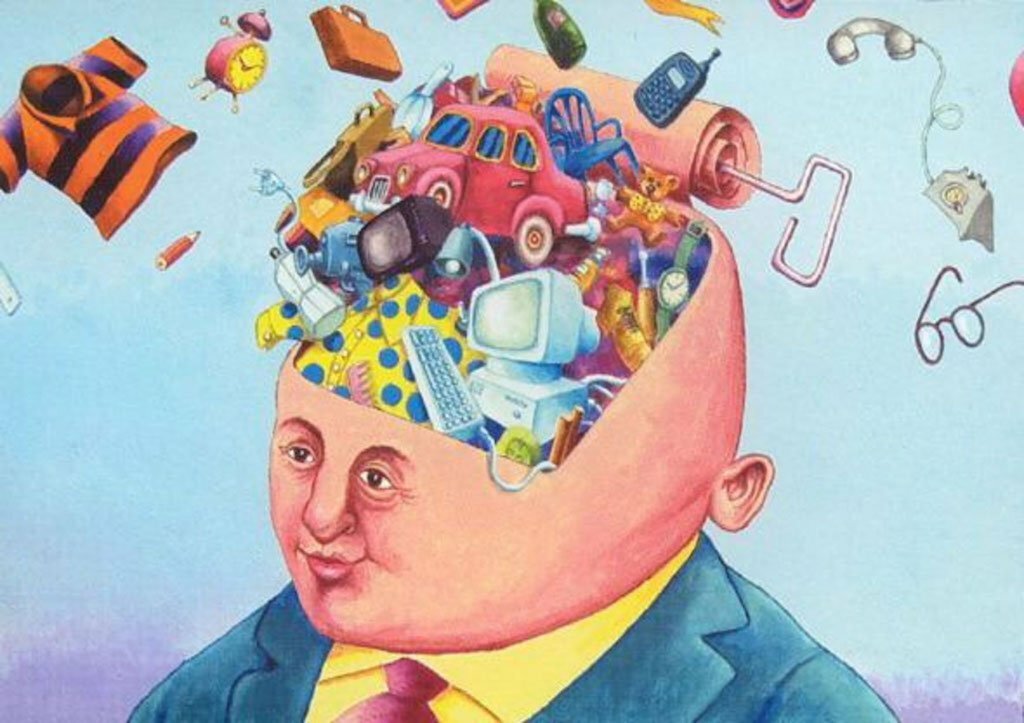

La derecha entendió, mucho antes que la izquierda, que el egoísmo es más poderoso que cualquier ideología. El individualismo no es un defecto del capitalismo: es su motor. Cuando millones creen que progresar es tener más y no transformar nada, no hay revolución posible. Nadie encarcela líderes si todos están ocupados comprando cosas que no necesitan, con plata que no tienen, para mostrarle algo a quien no conocen. La represión fue reemplazada por la distracción.

Vivimos una época donde el éxito se mide en fragancias, la felicidad en metros cuadrados y el valor personal en cantidad de seguidores. La gente ya no sueña con justicia social: sueña con una 4x4, aunque no sepa manejar. Y si alguien la compra en 60 cuotas, lo ve como prueba de que el sistema funciona. Poco importa la precariedad, las jornadas eternas o el estrés: mientras parezca que se avanza, aunque sea ilusión, nadie cuestiona el fondo.

Lo más peligroso no es el consumo en sí, sino lo que reemplaza: el deseo de saber, de organizarse, de cambiar. Se aspira a tener, no a ser. Y hoy, si no tienes, no existes. No importan tus ideas ni tu ética. Importa lo que muestras. El consumo es la forma más eficaz de desactivar la conciencia social. La lucha que antes se daba con cuerpos y pancartas, hoy se disuelve en filtros de Instagram. Jóvenes que antes llenaban asambleas ahora debaten cuál es el mejor ángulo para una selfie. Nos indigna más un meme ofensivo que el desmantelamiento de la educación pública.

No es superficialidad: es estrategia. El sistema domesticó al sujeto político y lo convirtió en consumidor. Desde la infancia, se asocia el éxito con objetos, se entrena para competir, no para empatizar. El otro ya no es compañero de lucha, es rival: en belleza, en popularidad, en estatus. Todo se volvió carrera, y solo ganan quienes parten con ventaja.

¿Quieres saber por qué no hay revolución? Mira las vitrinas. Ahí está la respuesta. Centros comerciales, reels de vida ideal, publicidades disfrazadas de lifestyle. Nos educaron para desear, no para pensar. Muchos prefieren pagar una experiencia VIP que participar en un cabildo. Compran marcas en lugar de defender derechos.

El lenguaje también fue capturado. Palabras como “libertad”, “emprendimiento” o “merecimiento” fueron vaciadas de contenido. Libertad ya no es autonomía colectiva, sino capacidad de endeudarse. El emprendimiento se vendió como solución, pero es auto explotación con sonrisa. Y el “merecimiento” justifica todas las desigualdades: si estás donde estás, es porque te lo ganaste… o no hiciste suficiente. Así, nadie ve la estructura, solo individuos “fracasando”.

La pobreza dejó de ser una injusticia: ahora es culpa del pobre. Y eso es más funcional al poder que cualquier dictadura. Mientras la gente se castiga por no triunfar, el poder real sigue intacto. No se muestra, no se ve. No necesita. Mientras tú haces malabares para comprar un perfume, ellos perfuman la desigualdad.

Y aun así, hay quienes resisten. Una minoría dispersa, lúcida, inconforme. Que aún cree que la vida no puede medirse en likes ni se compra en cuotas. Que el sentido no está en el consumo, sino en la dignidad, en la empatía, en el nosotros. Que el confort no reemplaza a la conciencia, ni la estética a la política.

Pero resistir es duro. Porque todo invita a la anestesia. A no pensar, a evitar lo incómodo. Nos entrenaron para rechazar la rabia, para esquivar el disenso. Sin embargo, sin incomodidad no hay cambio. Sin rabia, no hay justicia. Hoy, el sistema no necesita convencerte de nada: solo que estés entretenido, cansado, cómodo. Que llegues a casa sin fuerzas para organizarte, y elijas mirar series en vez de preguntarte qué está mal.

Mientras tanto, el mundo sigue. El planeta colapsa, los derechos retroceden, las guerras aumentan. Pero tú tienes perfume. Y eso, al parecer, alcanza. Para no protestar, para no mirar al costado, para no incomodarte. Oler bien se volvió el nuevo sinónimo de estar bien.

La trampa más eficaz del sistema es hacernos creer que no hay alternativa. Que esto es lo que hay. Que solo queda sobrevivir y no molestar. Pero no es cierto. Siempre hubo alternativa. Lo que falta es voluntad colectiva. Volver a sentir que el otro importa. Recuperar el “nosotros”. Entender que vivir no es solo tener.

Y quizás, cuando el maquillaje se agriete, cuando la fragancia no alcance para tapar el vacío, alguien se pregunte por qué confundimos tener con vivir. Y entonces, quizá, empecemos a dejar de hacerle publicidad gratis al sistema que nos vende nuestra propia desconexión.